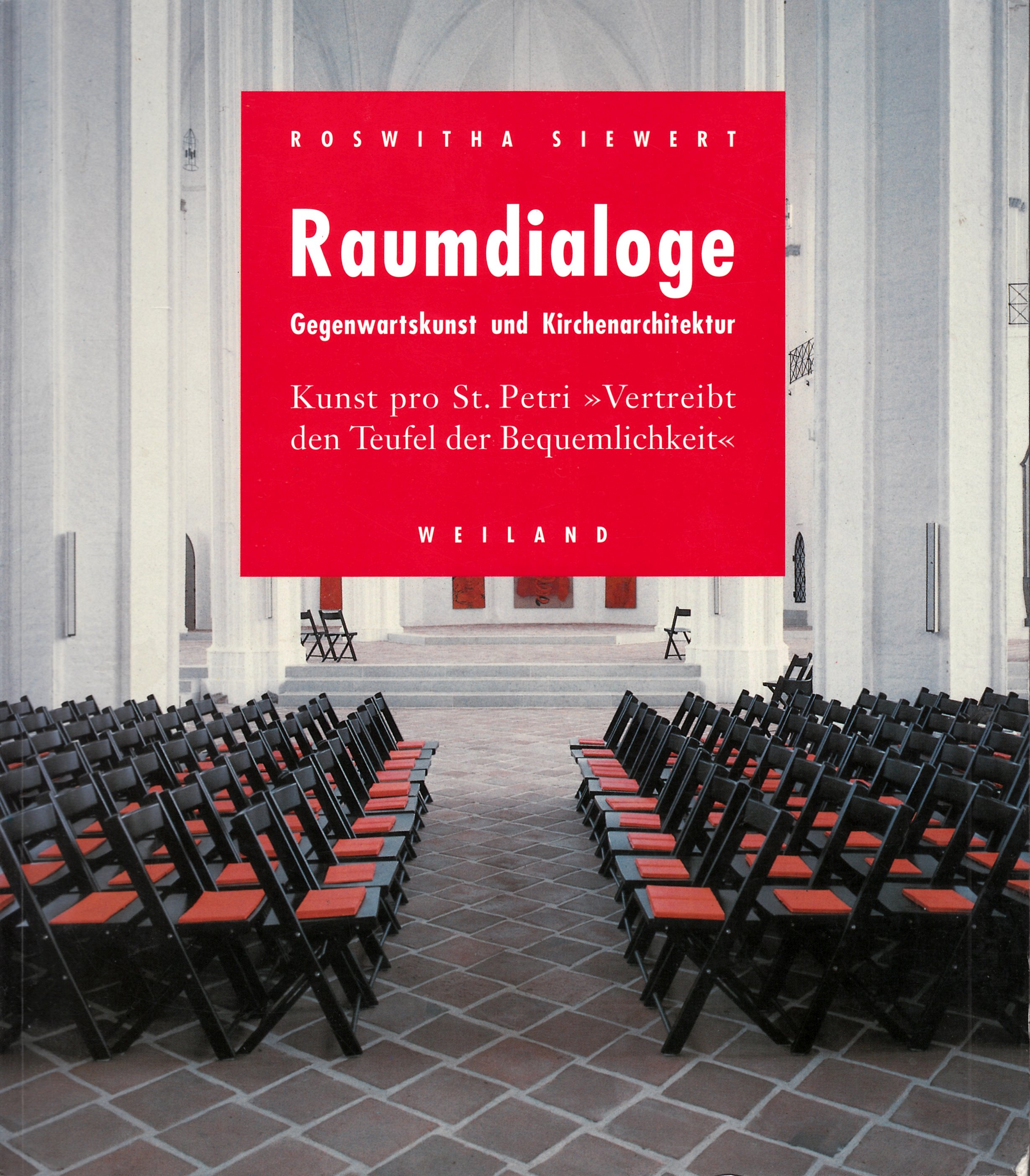

Gegenwartskunst und Kirchenarchitektur

Kunst pro St. Petri

„. . . vertreibt den Teufel der Bequemlichkeit . . .“ (C. G. Heise)

Verfasserin: Dr. phil. Roswitha Siewert

Verlag: Gustav Weiland Nachf., Lübeck – ISBN: 3-87890-070-8

Umschlagbild: Herbert Jäger, Lübeck

Einführung von Roswitha Siewert

Das Buch „Raumdialoge – Kunst pro St. Petri“ ist ein bibliophiles Konzentrat der Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“, die seit Eröffnung der Petrikirche 1987 ablief. Die Präsentation umschließt die Zeitspanne von September 1987 bis August 1992. Diese Ausstellungsreihe ist beendet. Sie ist damit nicht weihevoll gestorben, sondern geht in eine andere Les-Art über. Diese ermöglicht es die einzelnen Phasen wieder abzurufen und zu vergegenwärtigen, neue Bezüge und Erinnerungen herzustellen, Erkenntnisse zu entdecken und zu vertiefen, Verpasstes ein- und aufzuholen, im Durchblättern, an den Bildern sich zu freuen und sich zu bedienen. Das geschieht in einem anderen Kunstvermittlungsmedium: im Buch über Kunst. ,,Der Gebrauch eines Buches hängt eng mit der Lust zusammen, die es verschafft … Ich bin ein Werkzeughändler, ein Rezeptaussteller, ein Richtungsanzeiger, ein Kartograph, ein Planzeichner, ein Waffenschmied … (Michel Foucault). Die Lust setzt sich fort. In der Ausstellungsreihe treffen sich nun gleichzeitig in einem Band, experimentierfreudig in der Foucault’schen Vorgabe verlängert … ein Kreuzübermaler, ‚une morte‘ mit Lebensbahnen als schwarze Todesfahnen, ein lieber Gott übers Fernsehen, eine Balancesucher, eine Logikerin der Zeichenmusik, ein Depressionist, ein heiterer Kreuzmaler, eine Rotseherin, eine Gewürzpredigerin, ein Ovalmaler … es lässt sich so fortsetzen und trifft jeweils einen Aspekt der Ausstellungen.

Wer mit dieser Sichtweise nichts anfangen kann: ein anderes Angebot. Diese Ausstellungsreihe versucht auf einen Kirchenraum mit Gegenwartskunst zu reagieren. Kein Galerieraum, wo auf Grund der neutralen Atmosphäre alles einfügbar wie in ein Gehäuse ist, sondern ein geprägter eigenständiger Raum, der über sein Fluidum magische Präsenzen ausströmt: Insgesamt finden 20 Ausstellungen statt, hinzu kommen noch andere Kunstaktivitäten. Das Buch sollte möglichst viele ansprechen. Da aus unterschiedlichen Positionen mitgearbeitet wurde, sollten auch diese subjektiven Sichtweisen zum Tragen kommen. Individuelle Verbalisierungen und aktuelle Sprachmedien werden in ihrem Ton belassen. Reaktionen auf die Ausstellungen, ob nun Bildpredigt, kunsthistorischer Text, Gespräch, Zeitungsartikel u. a. werden berücksichtigt.

Die Beiträge sind in der Dokumentation authentisch wiedergegeben, so dass die momentane Befindlichkeit im Raum, die Atmosphäre und auch Tages- und Zeitprobleme mitspielen. Die Quellensituation ist beibehalten. Es schien mir wichtig, Gespräche nicht auf einen einheitlichen Stil hinzufrisieren, sondern Offenheiten, unbewusst Angedachtes und spontan Formuliertes so zu lassen. Es kommt der Findungssituation von Kunst und Kirche als Zwischenphase entgegen, legt nicht bis in alle Ewigkeit fest, sondern fixiert nur den spannenden Augenblick. Durch das unkomplizierte Sprachkleid werden Bildleser zu Buchstabenlesern, sie sehen die Bilder neu. Sprachblüten können zu wunderbaren Sprachbildern werden, zwar für den Rotstift als verunglückt zu sehen, aber für die Sache erhellend.

Es passiert, dass ein trocken-kunsthistorischer Text zur anrührenden „Kunstpredigt“ aufweicht. Stichworte zu Signalen werden. Auch das Sprechen in der St. Petri-Akustik erforderte ein sensibles Zuhören des eigenen Sprechens. Der Gesamteindruck der Eröffnungsveranstaltungen war unterschiedlich. Musik und Literatur wurden hinzugezogen, wenn sie die Ausstellungsthematik erhellten. Umfangreiches Informationsmaterial lag bereit. Täglich war die Bereitschaft für Gespräche da. Die Stimmungslagen gingen von gefühlvoll bis dingfest, von aufbegehrend bis lammfromm.

Diese einordnende Dokumentation ist komplex angelegt und zum Experimentieren in Gedanken gedacht. Vielfalt, statt aus einem Guss, ist die Devise. Das reichliche und unterschiedliche Material musste gesichtet und ausgewählt werden. Ein festes Layout liegt vor. Das geschah unter dem Gesichtspunkt, das Wesentliche der Ausstellungen in St. Petri an den Leser zu bringen und keine Langeweile aufkommen zu lassen, auch für diejenigen nicht, die nicht dabei waren.

Das vielfältige Begleitprogramm, ob aus dem Bereich der Musik, Literatur und Politik ist nur benannt, soweit es die Ausstellungen auch meinte und kein Fremdkörper war. Selbständige Veranstaltungen in St. Petri, die unter dem Aspekt einer multifunktionalen City-Kirche standen, die die Ausstellungen zum teilweisen Abbau. die Nischen zum Abbruch, zum störenden Dekor degradierten oder den Gesamteindruck durch eingezogene Akustiksegel zerstört wurde, sind nur am Rande einbezogen. In einem wiederhergestellten Kirchenraum ohne Gemeinde, auf der Suche nach einer neuen Nutzung ist die qualitätsvolle Überredung aus Kunst und Kirchenbau als Einheit von „Kunst pro St. Petri“ in der vorliegenden Zusammenfassung vor allem aufgezeichnet. Der Wiederaufbau war unter der Fanfare „pro St. Petri“ aktiviert worden. Sie wurde nun noch durch das Wort „Kunst“ überhöht und beides, Kunst und ‚pro St. Petri‘ für den Kirchenraum, in die Tat umgesetzt.

Inhaltsverzeichnis als PDF-Datei

Raumdialoge-Videos 1988 von Christian Chuber bei YOUTUBE:

Das Buch ist grob in drei Teile gegliedert: einem Einführungsteil als Vorgeschichte, der Dokumentation und einer standortbestimmenden Rückbindung. Die Dokumentation ist chronologisch aufgebaut, so dass aktuelle Zeitströmungen die Ausstellungen beeinflussten. Der Fall der Berliner Mauer 1989 – euphorisch begrüßt – fand während der Ausstellung „einfach Rot“ mit Arbeiten von Elsbeth Arlt statt. Der Tag der deutschen Einheit (3. Oktober 1990), der in die Ausstellungsphase „Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen“ mit Arbeiten von Günther Uecker fiel, brachte Reaktionen, die sich formal und inhaltlich auf die unmittelbare Präsens von bildlicher Kunst zu dieser Zeit und an diesem Ort bezogen. Sigrid Sigurdssons Bücherwand „Vor der Stille“ aktualisierte Kunst als Bewusstsein von Geschichte: Besucher schrieben ihre Geschichte auf. Dieses Besucherbuch war nicht nur Kunstobjekt, sondern aktuelle Stellungnahme.

Der Besucher als „des Volkes Stimme“ hat im Besucherbuch „St. Petri“ regen Anteil genommen, ihm ist Aufmerksamkeit gewidmet worden. Es erfüllte unterschiedliche Aufgaben. Zunächst als Vorgabe bzw. Angebot gedacht bei Bedarf schriftlich auf die Ausstellungen reagieren zu können, hat es sich zu einer vielbeachteten Institution im Ausstellungsablauf gemausert, was bis zur Verselbständigung des Besucherbuches führte. Es war nicht nur des Volkes Stimme, die spontan in Freude und Aggressivität ein Organ gefunden hatte, sondern führte in Rede und Gegenrede einen Dialog, der die Ausstellungen zum besonderen Spannungsmoment werden ließen. Die Intensitäten der Auseinandersetzungen schwankte von Ausstellung zu Ausstellung. Lange Anwesenheitslisten eines internationalen Publikums ließen die Vermutung aufkommen, dass es sich um eine harmonische etwas geruhsame Ausstellungen handelte. Das „ich war hier“ herrscht dann vor, nicht das, was ich sehe und empfinde, mir aufgeht. Dazu gehören auch die vielen Sprüche, die sich teils in witzigen Poesiereimen darstellen. Da gibt es Profis mit Standardsprüchen und auch frisch-fabulierende Besucherbuch-Poeten. Kritzeleien bis karikaturmäßige Verarbeitungen der Eindrücke, machen Freude. Gingen die schriftlichen Dispute heftig in Rede und Widerrede über, dann war grundsätzlich – sub cutan – gereizt, was Kunst und Kirche betraf, ein lebendiger Lesedialog beflügelte die Besucher. Der Reiz des Buches konnte die Bilder ausstechen. Das Publikum betraf alle Altersgruppen und Generationen, auch alle Ausbildungsstufen der deutschen Sprachfertigkeit.

Sogar als Andachts- und Fürbittenbrevier fand es Aufnahme. Ganz allgemeines Beobachten außerhalb der Ausstellung über Lübeck, Fahrstuhl und Freundlichkeit des Aufsichtspersonals wurde registriert. Für Nachrichten mit Hinweisen als kommunikativer Treffpunkt und Briefort fand es Interesse. So dass jeweils eine Auswahl von Beispielen in dieser Dokumentation wiederzufinden sind. Mit der Einschränkung, dass der Schreibduktus der Besucher nun nicht mehr nachvollziehbar ist; auch die Namen – wenn sie nicht etwas mit dem Text zu tun haben – sind weggelassen. Es sind mehr Kostproben, die etwas über die Reaktionen aussagen. Von Witz bis Beleidigung, von Anwesenheitsliste bis ernsthafter Auseinandersetzung wiederholten sich die Argumente bald.

Selten war die Realisierung eines Kataloges möglich: So bei Arnulf Rainer, Hermann Nitsch (in Zusammenarbeit mit der Galerie Heike Curtze), Günther Uecker (in Zusammenarbeit mit der Galerie Walter Storms), Hanna Jäger (Kunstverein Springhornhof), Helga Moehrke, Eduard Micus (Overbeck-Gesellschaft), Kunst pro St. Petri aus den Kunst-Gottes-Diensten, Medea-Projekt mit Bildern von Barbara Engholm und der Musik von Friedhelm Döhl (Kuratorium St. Petri), Linde-Ludena-Sierra (LN-Druck), Peter F. Piening (nachträglich in Eigeninitiative). Zu den übrigen Ausstellungen wurden, soweit verfügbar, Kataloge in Kommission von Galerien und Museen übernommen. Da der Einsatz aller Künstlerinnen und Künstler unter den ungewöhnlichen Bedingungen stets über den gewohnten Einsatz hinaus ging, freue ich mich, allen gemeinsam diesen „Post-Katalog“ realisieren zu können. Einige Texte waren für die Eröffnung in St. Petri entstanden und können nun an den Ort versetzt werden, für den sie gedacht waren und bekommen postum die gedruckte Ehre.

Nachhinein geführte Gespräche bringen Reflexionen und auch Arbeiten zum Vorschein. die unter dem Petri-Erlebnis und in den Folgezeiten entstanden sind. Auch sie finden einen Platz in der Dokumentation.

Das Aufzeigen des historisch-theoretischen Hintergrundes zum praktischen Ablauf der Ausstellungsreihe, ergab Fundierungen und Rückbindungen in Entwicklungsabläufe, die bestätigten und den Neuansatz der Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“ klärten.

Kunst und Kirche als Position des Miteinanders, zwischen Kunst und Kirche als Grenzgängertum, Kunst gegen Kirche / Kirche gegen Kunst sind die aktiven Auseinandersetzungen zweier Denksysteme und Befindlichkeitsmomente, die sich um die Fragen nach dem Sinn des Lebens bemühen. Sie versuchen Antworten zu geben, bieten Lösungen an und zeigen Konflikte auf. Ihre Wege sind unterschiedlich und auch die Ansprechpartner; Überlappungen sind selten. Die Kunst hat für sich die Rechtfertigung der Autonomie als eigene Selbständigkeit, die Kirche operiert mit der Machtkomponente der Dominanz. Die historische Entwicklung hat nach einer konformen Zugeneigtheit und eines gegenseitigen Gebrauchs eine Phase der Distanz hinter sich gebracht. Der Prozess des erneuten Aufeinanderzugehens ist voller Probleme. Diese Probleme im Praktischen und Theoretischen durchzuspielen, damit auch das Risiko auf der Strecke zu bleiben, einzukalkulieren oder dem Ziel der spannungsreichen Vereinigung Kunst und Kirche nahe zu kommen ohne in der Umarmung sich gegenseitig die Luft abzudrücken, kompromisslos und konzeptgetreu in „Kunst pro St. Petri“ diese Begegnung zu registrieren und dokumentieren: ist ein Anlass zu diesem Buch. Diese Ausstellungsreihe versteht sich im Rahmen der bundesweiten Unternehmungen an exponierten Kirchenorten Kunst von heute zu zeigen mit ihren begeisterten Verfechtern und Vertretern verbunden. Die Lübecker Position ist geprägt durch die historisch eigenwillige Situation zweier Kirchen in Lübeck – durch St. Marien und St. Petri – und führte zu einem vielbeachteten Neuansatz und einer Wiederbelebung von Kunst und Kirche. Noch sind diese Aktivitäten Ausnahmen, das Gros auf beiden Seiten registriert vorwiegend eine interesselose Langeweile miteinander. Sind die Auseinanderdriftungen beider Bereiche auf Grund verschiedener Sichtweisen das Realistische im Umgang der beiden und die Verknüpfung beider nur nostalgische Hilflosigkeit und Zeitverschwendung, damit nur Spielwiese personifizierter Beziehungen, oder brauchen beide Sinndeutungen einander existentiell, ist die Frage.

Der Abbruch und damit das Ende der Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“ war notwendige Entwicklung. Das anvisierte Konzept konnte in der puristischen Aussage nicht mit dem Gemisch aus unterschiedlichen Aktivitäten bestehen. Die hoch versicherten Ausstellungsstücke waren nicht mehr sicher. Die Priorität wurde zugunsten des multifunktionalen gelegt. Die Kunst-Kirche zog sich zurück, die City-Kirche blieb erhalten. Die Unverbindlichkeit des Kuratoriums – trotz Zustimmung – gegenüber den lang-geplanten, Ausstellungen, spontane Willkürakte gegen Installationen, war den Kunstwerken nicht mehr zumutbar. Dies mag unbewusst und unwissentlich gegen Kunst gerichtet gewesen sein, und soll auch nicht in Einzelheiten wieder beschworen werden. Hinzu kam, dass das nördliche Kirchenschiff für Ausstellungsplanungen allmählich wegfiel. Dies geschah durch den Einbau einer notwendigen Abstellkammer, das Aufstellen einer beweglichen Orgel und durch das Abgrenzen des Eingangsraumes durch Stellwände. Entscheidend war auch, dass mit den Arbeiten von Hermann Nitsch eine Ausstellungsreihe an einem Punkt war, wo das Problem um Kunst und Kirche an einem Abschluss stand. Ich konnte nicht in Ausstellungs-Serien gehen, mich wiederholen und einmal getane künstlerische Aussagen durch Nuancenverschiebungen verwässern und austrocknen. Ein neues Konzept hätte weiterführen müssen, das St. Petri – puristisch und klar – auch meint und keine Übernahme oder Kopie anderer Kirchenaktivitäten ist und wird.

Dankbar bin ich, dass, in dieser suchenden Anfangsphase nach Nutzung, der leere Raum für den Dialog von Gegenwartskunst und Kirche da war.

Das Gremium, das über die Aktivitäten in St. Petri entschied und die Programmplanungen vorbereitete, ist das St. Petri Kuratorium. Es setzte sich vorwiegend aus Theologen oder im Kirchenumfeld arbeitenden Mitgliedern zusammen. Der Vorsitzende des Kuratoriums ist Probst Dr. Niels Hasselmann und Geschäftsführer ist Pastor Günter Harig. Neben kirchlich-geistiger Nutzung und Konzerten sollten auch Ausstellungen ein Gastrecht in der wiederhergestellten Petri-Kirche haben, so steht es in einem ersten Konzept des „Kuratoriums St. Petri“ für die Nutzung des Kirchenraumes (7. November 1986 von Propst Dr. Niels Hasselmann verfasst.) 1989 fasst Pastor Harig die Aktivitäten unter der Überschrift: ,,Kirche ohne Gemeinde“ zusammen:

1) St. Petri ist die Kirche der übergemeindlichen Dienste im Kirchenkreis Lübeck für Gottesdienste, Projektarbeit und Ausstellungen.

2) St. Petri ist der Ort der ausdrücklich Grenzgängereien (auf der Suche nach Nahtstellen) zwischen

– Religion und zeitgenössische Musik

– Religion und zeitgenössische Bildende Kunst

– Religion und zeitgenössische Literatur

– Religion und Gesellschaft (möglichst oft Kooperationen mit einem außerkirchlichen Partner)

3) St. Petri ist der Ort kirchlichen Dienstes an Touristen mit Aussichtsturm, Cafeteria und stillem Raum

4) St. Petri ist Festraum der ganzen Bürgergemeinde Lübeck

(Zitat aus: Friedrich Zimmermann, St. Petri zu Lübeck. Ein Ort für gesamtstädtische kirchliche und kulturelle Unternehmungen, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege, München-Berlin. 1990/1, S. 36)

Zu diesem Zeitpunkt waren schon zwölf der Ausstellungen in der Reihe „Kunst pro St. Petri“ durchgeführt worden.

Meine Aufgaben als Kunsthistorikerin im St. Petri Kuratorium waren folgendermaßen spezifiziert und umfassten Bereiche wie:

– Konzipieren von Ausstellungen im Themenfeld Kunst und Religion

– Organisatorische Durchführung solcher Ausstellungen in allen Einzelheiten

– Kataloge

– Dokumentation durchgeführter Ausstellungen

– Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Funk, Fernsehen)

– Einwerbung finanzieller Mittel für die Ausstellungen

– Mitarbeit in der Nordelbischen Arbeitsgemeinschaft Kunst und Religion

– Ständiger Kontakt zu den wissenschaftlichen Instituten und Einrichtungen in Deutschland, die im Themenbereich Kunst und Religion tätig sind

– Beratung verschiedener Gremien des Kirchenkreises im Problemfeld

– Kunst und Religion

Im folgenden wird die begeisterte und begeisternde Anfangsphase, noch ganz im jubelnden Sprachgewand, aufgezeigt: St. Petri als höchstes Ästhetikum, als Steinpredigt des Überhellen. St. Petri hatte durch den Zweiten Weltkrieg einen doppelten Verlust erlitten. Sie hat ihre Gemeinde verloren, und die traditionell-gotische Innenraumeinrichtung ist nicht mehr vorhanden. Ihre Architektur ist jedoch von so kraftvoll nobler Qualität, dass sie auch mit neuem Erscheinungsbild besteht. Damit ist sie auf der Suche nach einer neuen Gemeinde. Was sie für sich hat, ist die einmalige Heiterkeit eines lichtdurchfluteten Kirchenraumes. Die wieder erbaute fünfschiffige Halle hat etwas von den himmlisch-schwungvollen Festsälen der Kirchen des Barocks im Süden, dazu die distanzierte Strenge einer klassizistischen Vorahnung, ausgehend von dem vorgegebenen gotischen Architekturwollen. Unantastbar und überzeugend ist sie. Im Anschauen genug. Besondere Eingriffe oder die Suche nach Neuem ließen nie an dem im Grunde utopischen Ziel zweifeln, dass hier in eine sakrale Architektur einzugreifen ist. Das Sakrale war Lichtskulptur: Göttliches und Künstlerisches in Symbiose, in heiterer Harmonie. Allein der zufällige Wandel des Tageslichtes in den Kirchenraum kann zum überzeugenden Regieeinfall werden, sie wandelt ihren Eindruck mit jedem Sonnenstrahl. Die nächtliche Stille mit Lichtreflexen und Schattenschleiern aus vorbeifahrenden Autos, aus den noch beleuchteten Fenstern der Mietshäuser, auch von dem tatsächlich herein scheinenden Mond: All dies stimmt den Betrachter auf den Raum ein und führt ihn zu „romantischer“ Meditation: ein Kirchenbau, der sich selbst genug ist und damit überzeugt. Seine Aura aus Weiß und Licht in hochreißenden Aufstrebungen der Pfeiler zu Gewölben, aus Verdoppelungen in Licht- und Schattenspielen, aus gotischen Freskenresten, die zum rokokogleichen Zierrat werden, Nägel und Halterungen für gewesenen Epitaphien geben sich als zeichenhafte bedeutungsschwere Objekte, ein Vervielfachen und Staffeln der Pfeiler, Wand- und Fensterstrukturen wird zu einem unendlichen Raum: all dies lässt Wort, Bild und Ton nur noch als Bittsteller erscheinen.

Diese Anfangsphase hatte ihren Nährboden in einer Vision, die illusionär erschien, doch in der Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“ greifbar war. Die Vision war, aus der Altstadt Lübeck, mit der Überredungskraft der wieder erbauten Kirche und mit der heutigen Kunst im Dreiklang ein Glanzpaket zu bündeln, das so überzeugen sollte wie die documenta in Kassel, die Biennale in Venedig: St. Petri, als „reine“ Kunstkirche. Die Tradition, das Einmalige und das Heutige: wie konnte es in diesem Sinne aktiviert werden?

Zehn Arbeitsthesen standen zunächst für die Ausstellungsreihe:

1) Demut vor der Qualität der „Theologie des wiedererbauten Monumentes“. Ausstellungen sollten diese objektive Gegebenheit tolerieren.

2) Ausschaltung subjektiver Geschmäcklichkeiten zugunsten einer Befragung der weißen, lichten Architekturhaut dieses christlich-gemeinten Kirchenbaus.

3) Gelungene Ausstellungen als Vorbild nehmen. In der nächsten versuchen, noch ein Glanzlicht drauf zugeben.

4) Den Gesamtraum und die Orte im Raum überlegt einsetzen, ungewohnt und neu miteinander verbinden:

– Chor als Paradiesraum

– Sakristei als besonderer Raum der Ruhe, der Einsamen (allein oder in kleiner Gruppe), Meditation, überraschende Exkurse

– Empore, die Ebene über der Sakristei, nimmt in Höhen, Luftlinien der Joche und Lichtfülle des Gesamtraumes mit auf

– Nischen werden für Ausstellungsobjekte Umhüllungen, gliedern und akzentuieren Wände. Sie richten den Blick in die Höhe

– Cafeteria – oder der Sozialraum – in der Kirche, verniedlichte „Kunst“ bringt sie ins „Lokal“

– Liftraum ist für Touristen und Verkauf da

– Turm ist für Fahnen am Gebäude und Drachen über den Turm in den Himmel hinein

– Dachboden ist der dunkelste und dem Wind und Wetter am nächsten stehende Raum. Stille und Finsternis.

– Stellwände besonderer Art geben eine mögliche Vielgliederung von Ausstellungsvariationen

– Joche für Teile und Wehendes von Oben

– Pfeiler für Bilder wie Epitaphien moderner Kunst, zwischen zwei Pfeilern Bilder als Wände

– Gesamtraum als Crescendo des Kleinen im Großen. Verbindung von Zwischenräumen und umgebenden Wänden, Pfeilern, Jochen, Schiffen und Boden

– Plastik, Bilder, Installation, Performances, Video, Film usw.: Alles ist möglich!

5) Die Weißheit und die Weisheit des historischen und auch gegenwärtigen Baus mit den dekorativen Nägeln und zur Schau getragenen Wunden mit moderner Kunst hinterfragen.

6) Nicht restaurativ arbeiten, sondern revolutionär (nach „Der große Duden“, Bd. 7 [1963] und mit der Perspektive nach dem 9.11.89, „durch bahnbrechende Erkenntnisse völlig andere Bedingungen und Voraussetzungen schaffen“ und radikal (a. a. O. ,,an die Wurzel gehend; von Grund auf, gründlich“).

7) Die Erfahrungen in Kirchen mit Gemeinden nicht unbesehen auf St. Petri übertragen. St. Petri ist die Ausnahme, auch für Ausstellungen. Das als Herausforderung und Qualitätsanspruch. St. Petri ist einmalig in Lübeck, in Schleswig-Holstein, in Deutschland …

8) Die Autonomie der Kunst wahren und die Kraft des Christlichen – nicht nur des Religiösen – spüren. Genauso mit anderen Medien wie Musik und Literatur verfahren. Keinen Kunst- oder Kirchensalat fördern.

9) Die Spannung vom Christlichen im Menschlichen und eben auch vom Menschlichen im Christlichen als Frage an „Kunst und Kirche“ stellen.

10) Kunstvoll predigen und die Sehnsucht nach dem Ästhetischen in der Theologie wachhalten. Die Kunst beredt halten, ohne Worte überzustrapazieren. Die Wirkung den Dingen überlassen, bevor reagiert und eingegriffen wird. Der Raum von St. Petri mit seiner vorgegebenen Architektur ist ein sinnvoller Maßstab dafür.

Wenn es also ein Raumkonzept für St. Petri gäbe, dann wäre es geprägt durch die Priorität des Raumes als christliches Kunstwerk. Kunst, Musik, Literatur und Gottesdienste unterschiedlichster Art sollten sich dem stellen und die Kunst der Architektur ernst nehmen. Keine ungelenken Hilfskonstruktionen, Abschottungen von Teilen des Raumes, halbierte Eindrücke oder sonstige Eingriffe sollten möglich sein. Nicht das Anfüllen mit Aktivitäten, dass unter jedem Joch ein kleines Ereignis auspruzelt, um damit dem sozialpflegerischen Anspruch zu genügen, sondern das Mitreißende der Halle in seiner Größe sollte unantastbar bleiben. Die äußere Ordnung der Architekturhaut prägt und beseelt die innere Ausstrahlung. Die Nutzung sollte darauf eingehen, nicht umgekehrt. Die Phantasie gilt dem Inneren, dem Neuen und hält die Verantwortung dem Traditionellen, dem Äußeren gegenüber aufrecht. Kunst und gerade Gegenwartskunst. Kunst im jetzigen Entstehen ist – was sie immer war, ob es sich um Werke von Rubens, Friedrich oder Kollwitz handelt – Opposition. Sie ist Protest. Wäre sie es nicht, dann ist sie schon im Museum oder im Archiv, wohl aufbewahrt, abgesichert und vor dem Verfall geschützt. Heute ist die Protestkultur zwar zur postmodernen Beliebigkeit herabgewürdigt, aber in einem Kirchenraum bleibt der oppositionelle Stachel erhalten. Nichts wird da leicht eingeebnet, nichts wird durchschnittlich, gleichrangig, angepasst oder saturiert. Kirche war und ist nie Opposition, auch wenn sie sich den Anschein gibt, wird sie immer ihr Kreuz mit der Kunst in der Kirche schlagen, Fragen an eine kulturvergessene Kirche (Rainer Volp) sind nicht mehr zu stellen. Sie übt sich in den City-Kirchen darin. Die Frage, die sich über die Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“ stellt, war die nach einer Kunst-vergessenden Kirche. Das Sahnehäubchen von Kultur – eben Kunst – auch für alle, war dem Kulturgut hinzuzufügen. Was vielleicht soviel heißt wie nicht nur über Gott reden, was immer er sei und was immer er für den Gläubigen, den Besucher, den Menschen, sei, sondern, dass, was ihn ausmacht, aufleuchten zu lassen. Kunst ist die Würdeform, die über die Kultur und den Alltag hinaussteigt. Die Reibungsflächen von Kunst und Kirche in Spannung zu halten, nicht zu überspannen, um den Kurzschluss zu vermeiden, aber auch nicht spannungslos durchhängen zu lassen, dies zu halten ist eine kraftraubende Situation. Überdies gibt es auch Idealfeinde, um Probleme deutlich werden zu lassen. Es gab keine Schonkost für die Kunst und keine für die Kirche. Wobei Gegenwartskunst nie Schonkost ist. Kirche jedoch auf versöhnliche „Vollwertkost“ aus ist: Öko-Design für Jesus ist gefragt (Nabakowski). Um im Kost-Jargon zu bleiben, die Ausstellungen waren nie ,,Fertigkost“. Sie waren fragile, zu befragende und im Bereich „Kunst und Kirche“ fragmentarische Ereignisse auf höchster künstlerischer Qualität. Gleichgesinnte, Freunde zu befriedigen, ist noch lange keine Kunst, sie fängt erst da an, wo man die Gleichgültigen aus ihrer Ruhe aufscheucht. (Marees lebte nach dieser Devise). Unterschiedlichen Erfahrungen liegt im Miteinander ein kreatives Moment inne. Toleranz sollte in diesem Zusammenhang nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss, wie es Goethe sagt, zur Anerkennung führen. Denn Dulden heißt beleidigen.

Zum Stellenwert der Ausstellungen „Kunst pro St. Petri“ innerhalb der Lübecker Kunstszene: Zunächst unter dem Aspekt einer Standortbestimmung: neben Friseursalon, Altenheim, Schwimmhalle, Stadtbibliothek nach dem Motto „Kunstausstellungen sind überall möglich“ und neben der gepflegten Tatsache „für Kunst zuständig zu sein wie Museum, Kunstverein und Galerien“, einen dritten Ort für Kunst in Lübeck zu meinen. Auch dort anzusetzen, wo die Stadt ihre einmalige Qualität als Bild einer mittelalterlichen Stadt ins Spiel bringt und mit Aktivitäten von heute füllt. Ein erhaltenes, saniertes und restauriertes Großes Haus, dazu ein Turm, der es den Besuchern erlaubt über Stadt und Land von oben herabzublicken. St. Petri nicht nur nutzen, sondern durch Qualität noch steigern. Die Dimensionen und Proportionen der Architekturhülle als Anlass zu nehmen, zunächst als schützende Umrahmung, dann als optisch-dekorativen Ort und drittens den Raum als historisch gewachsenen und nun wieder neu aufgebauten Kirchenraum ernst zu nehmen, schlossen es aus, in St. Petri nur einen neutralen Ort zum Bilderaufhängen zu sehen. Hinzu kam die Idee dem vergangenen und wieder gegenwärtigen Bau mit heutiger Gegenwartskunst zu aktualisieren. Die Architektur bildete die Konstante, die Ausstellungen die Variabilitäten.

Die Auswahlkriterien: Die Ausstellungen „Kunst pro St. Petri“ versuchten mit Gegenwartskunst auf eine aus christlichen Glauben gewachsene wieder erbaute Architektur zu reagieren. Die religiöse Kraft, die noch heute aus den Proportionen der Bauteile zueinander in überzeugender Leichtigkeit und selbstverständlicher Heiterkeit nachvollziehbar ist, auf die Besucher irritierend und beglückend wirken kann, führte in den Kunstaktivitäten in St. Petri zu verschiedenen Begegnungen und Dialogen von moderner Kunst und Kirche. So wurde durch Gegenwartskunst der Raum respektvoll restauriert und vollendet. Qualität kam zur Qualität; Kunst zur Kunst hinzu. Die geschichtliche Isolation als musealer Kirchenort wurde verlassen und St. Petri betont in die Gegenwart versetzt.

Die Kirchenhaut bekam durch die Bilder von Arnulf Rainer zum Beispiel eine farbige Leinwand. In den stattgefundenen Veranstaltungen wurden unterschiedliche .Konzepte verfolgt, die jeweils auch auf Fragen Antworten geben sollte, ohne sich zu wiederholen. Wenn die Farbe Rot im Raum ausprobiert wird, so war dies beispielhaft gedacht; alle anderen Farben auszuprobieren wäre eine naheliegende Idee, hieße aber in Serie überzugehen und nur die kleine Überraschung noch zu wagen.

Kreuzdarstellungen in der Auseinandersetzung mit traditionsreichen Untergründen aus Fotoverlagen, Brettern und Leinwänden sind durch die Kreuz- und Christusbilder von Arnulf Rainer besetzt.

Als eigene heitere Kreuze sind die künstlerischen Auseinandersetzungen von Micus zu sehen. Er baut geradezu aus seinen malerischen Elementarblöcken die Kreuze zusammen. Begeistert wird der Raum zur optischen Andacht der Freude. Micus sieht in St. Petri eine Wohnung des Göttlichen: ,,des lieben Gottes“, wie er sagt.

Wird die Videokunst als Medium selbst zum Gegenstand der Kunst und nicht nur um im filmischen Erzählen die Sache rüberzubringen, dann war mit Klaus von Bruchs Coventry-Video-Installation das Klassenziel erreicht. Der Bezug über Brittens „War Requiem“ zur Eröffnungsveranstaltung tat ein wiedererkennbares Übriges im Sinne einer versöhnlichen Erinnerungsspur mit modernsten technischen Kunstmitteln. Das Thema Totentanz als ein Lübecker Thema, immer wieder künstlerisch beschworen, wurde über eine Performance „schwarz auf weiß“ raumbezogen in szenische Interaktionen und akustische Ton- und Geräusch-Collagen umgesetzt. Wiederbelebung geschah. Der Herzton wurde hörbar. Durch Handlungen wurde revitalisiert. Ein Bodenzeichen wies mahnend in die Vergangenheit.

CHubers balancetraumatische Plastiken brachten die Raumperspektiven aus dem Gleichgewicht. Material und Farbe relativierten die Grenzbereiche. Witlatschils Gleichgewichts-Skulpturen dagegen meinen ausschließlich die Extrempositionen von Stehen und Umfallen, CHubers Plastiken haben die Qualität der Erweiterung. Sie vergegenständlichen Gefühlslagen im Kunstobjekt: Hoffnung als ein Bangen um Hoffnung.

Rune Mields Arbeiten „De Musica“ dagegen hielten die Ordnung in der Musik als schöpferisches und auch sinnliches Moment wesentlich. Ekstatische und sanfte Gefühlsregungen, die im Allgemeinen als Erwartungen an Musik gestellt werden, sind in nobler Distanz und mit in Tiefen rotierenden Kreisschwingungen erfüllt worden. Schwarz als die nuancenreichste Farbe in sich. Moderne Kunst wurde zur selbstverständlichsten Ausstattung. Ein formaler und inhaltlicher Bezug, der sich auch behutsam auf die Veranstaltungen des Schleswig-Holstein-Musik Festivals bezog. Malerei als Verweigerung von Malerei waren Klaus Krögers Bilder. Schwarz ist auch seine Farbe. Er benutzt sie um die Malerei über den Malakt zu verlassen und lässt sie zum Appell gerinnen. Eine optische Andacht im Leiden. Expressive Aggression in Malerei. Sie stellte menschliches Maß dem Kirchenmaß gegenüber. Gleichzeitig war diese Ausstellung Teil einer Veranstaltung des Nordelbischen Kunstdienstes in der Evangelischen Akademie Bad Segeberg „Von der Rückkehr der Bilder in die Kirche“.

Fast wörtlich befolgte und erfüllte eine weitere Ausstellung diese Aufforderung. Die in und zu den 15 Kunst-Gottes-Diensten thematisch gebundenen und dazu entstandenen Kunstwerke wurden noch einmal, zu einer Gesamtausstellung vereinigt und gemeinsam in St. Petri ausgestellt. Die Unruhe im Innern und von Außen, dazu die dramatisierten Lichtverhältnisse von tageshellen großen Fenstern, weißen Wänden und Pfeilerformationen im Raum hätten einem vielgestaltigen Ausstellungsgut zum Verhängnis werden können. Ein klares, einsichtiges Konzept konnte diese Hürde nehmen und wertete positiv und neu um. Hinzu kam, dass von den Jochen herab Monumentalbilder in den Raum herunterhingen und die Besucher optisch überfielen. Ein tägliches Beiprogramm ließ die ehemaligen Kunst-Gottes-Dienste noch einmal in Erinnerung kommen und durch die Ausstellung in St. Petri aktualisieren.

Ohne Stellwände vor die Originalwände zu stellen, ohne Einbauten, die nicht Rücksicht auf St. Petris Outfit nahmen, war es eigentlich auch nicht möglich kleinformatige Ausstellungsstücke zu zeigen. Fotoausstellungen wären dadurch nur auf der Cafeteria möglich gewesen. Einen Ausweg realisierte eine innenarchitektonische Hilfskonstruktion, ein Ausstellungseinbau, der variabel genug, Möglichkeiten zur Präsentation ungewohnter, kleinformatiger Kunstmedien anbot. Architekt Kuno Dannien hatte die begehbare, zu einer selbständigen Raumplastik erweiterten Formen als zwei große kreisförmige Konchenwände konzipiert, die sich um zwei Säulen mit Umgang bewegten. Die thematische Fotoausstellung „Italia und Germania“ von Ursula Dannien, die das Paradebild von J. F. Overbeck ins heute mit der Fotografie projizierte, reagierte auf die Retrospektive der Werke Overbecks zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages als berühmter Sohn der Stadt Lübeck. Die Ausstellungsreihe „Kunst pro St. Petri“ nahm an einem kommunalen Thema teil. Die Wände für Ausstellungen fanden unterschiedlichste Verwendung zur Aufteilung des Hauptraumes zum Beispiel bei Symposien usw., also nicht nur zu Ausstellungszwecken. Zweimal wurde eine Ateliersituation in St. Petri versucht und durchgeführt. Horst Lerche malte vor Ort ein Landschaftsbild, das im Chorraum als Ikonostasis aufgestellt wurde. Die junge Künstlergruppe Linde-Ludena-Sierra ging von Proportionen, Architekturelementen als Bezugspunkte aus und verlagerte durch ihre Installationen, auf Säulen und Joche bezogen, die Schwerpunkte im gesamten Raum. Der Raumeindruck in der Arbeit von Horst Lerche wies dem Besucher den Weg zum Altar, während die Arbeiten von Linde-Ludena-Sierra den Raum in den Strukturen bestärkte und neu aufteilte. Uwe Rieckhoff malt in seinem Atelier Bilder voller christlicher Symbolik. Die formalen Ereignisse religiöser Kunst, vorbildhaft in den Beispielen der gesamten Kunstgeschichte aller vom Christentum geprägten Jahrhundertgeschehen, werden Anlass zur künstlerischen Auseinandersetzung an der Leinwand. Kindheitserlebnisse finden Einlass ins Bild. Das säkularisierte Arbeits-Umfeld resakralisierte sich im gemalten Thema und Motiv.

Die Chorsituation, die durch die feste Platzierung des Rainer Kreuzes den Raum inhaltlich und ästhetisch bestimmte, war für jede Ausstellung neu zu diskutieren. Es ist für den Ort bestimmt, kann aber in Ausnahmefällen bewegt werden. So blieb es oft unangetastet im Raum hängen und wurde auch als Referenz für einen Künstlerkollegen belassen. Klaus Kröger ließ das ganze Mittelschiff und damit die axiale Hauptrichtung zum Altar hin von seinen Bildern frei. Auch während der Performance Totentanz von Helga Moehrke blieb das Rainer Kreuz sichtbar. Zur Gewürzpredigt von Lili Fischer war es willkommener Dialogpartner. Alle Sinne wurden hier aktiviert. In Rosen für St. Petri haben Floristen sogar die Farben im Kreuz aufgenommen und schmückten in diesen Farben den Altar mit blühenden Rosen. Klaus von Bruchs Videoinstallation ließ die leere, offene Wand, die „calvinistischste“ Lösung in der Ausstellungsreihe. Während CHuber, Rune Mields, Micus, Elsbeth Arlt, Sigrid Sigurdsson, Peter F. Piening zum Medea-Projektes; zur Günther Uecker-, Linde-Ludena-Sierra-, Akos Birkas- und Hermann Nitsch Ausstellung die Chor- und damit die Altarsituation verändert wurde.

Das Rainer-Kreuz erhielt in der Sakristei eine stille Intimität für den Besucher und Gläubigen, die es in der Chorhöhe nie hat. Während der Ausstellung „Kunst pro St. Petri“ hatte das Rainer-Kreuz eine besondere Hängung in einer Nische des Kirchenraumes und drei Rainer-Radierungen hingen an seiner Stelle. Während der Foto-Ausstellung blieb die Altarsituation erhalten. Hanna Jägers Bilder neigten sich dem Rainer-Kreuz zu, sie hingen flankierend wie Flügel, nur tiefer zu beiden Seiten. Die Piening-Ausstellung löste die vorgegebene Inneneinrichtung auf und setzte an die Stelle eine Piazza der Kunst. Edith Schaar zog sich mit ihrer Aktion ganz aus dem Hauptraum zurück. Sie veranstaltete ihre Transformance in einer Dachkammer des Westturmes von St. Petri. Für Jan Peter E. R. Sonntags Raumskulptur gab es keine Diskussion: Das Kreuz konnte da sein oder auch nicht. Die subjektive Erfahrung von Raum war auf ein Minimum an Objekten reduziert. Raum entstand erst in der Aktion des Betrachters.

„Wenn man nicht Dinge darstellt, bleibt Raum für das Göttliche“ (Calvin). Musik und Kunst als Verknüpfung von Form und Klang sind in zwei unterschiedlichen Auffassungen durchgeführt worden: einmal inhaltlich bestimmt durch die mythologische Gestalt Medea, die im Medea-Projekt mit den Bildern von Barbara Engholm und der Musik von Friedhelm Döhl im Mittelpunkt stand. Eine Frauengestalt, die keine Kompromisse macht, das zu leben, was sie bewegt und dies in einer Welt, die auseinanderbricht. Sie geht ihren Weg, sie versucht sich nicht zu rächen, sondern zu befreien. Für diese einsame Innenkehr-Implosion der Medea wurden Klänge und Farben zu subjektiven Formen. Der Raum wurde – ohne eingezogene Akustiksegel, die den Kirchenraum üblicherweise optisch halbieren -, in seiner unterkühlten Archaik verstärkt. Die künstlerischen Parallel-Ereignisse aus Bild und Ton steigerten sich zu einem pulsierenden Resonanzkörper unter der filigranen Architekturhaut. Flöten- und Posaunenmusik im gesamten Kirchenraum gespielt – dies „live“ und in bisher nicht gehörter Uraufführung ließen Kunsterlebnisse einer sinnlich-erfahrbaren Mehrdimensionalität zu.

In Klaus vom Bruchs Videoinstallation „Coventry“ übertrug die eingebaute Technik von Tonkassetten und Lautsprechern das „War requiem“ in den Raum.

Das Buch als Kunstgegenstand und als Literaturträger gab dem Wort und dem Bild bisher nicht gesehene und nicht gehörte Variationen. Elsbeth Arlt hatte eine Gesamtraum-Installation in der Farbe rot und mit dem Buch als Kunstmedium inszeniert. Eine Arbeit, die für St. Petri entstanden ist. Die von Schauspielern der Flensburger Pilkentafel aufgeführten Buchzitate waren aus den durch Farbe verschlossenen roten Büchern gesammelt. Als einzige Spuren der Wörter aus den Büchern waren sie noch hörbar. Das Bücher als rote Relikte von Kunst lagen auf den Stühlen. Ganz anders beschäftigten die Arbeiten von Sigrid Sigurdsson die Besucher. Bücherwand und Büchertisch zogen sie in den Chorraum. Eine säkularisierte Kunstform funktionierte nahtlos im sakralen Raum. Dem Sog in den Altarraum folgte eine Animation zum Mit- und Weiterarbeiten. Die Besucher schrieben ihre Geschichte.

Hanna Jägers Arbeiten nahmen die Literatur bildlich und wörtlich auf. Das Sommerstück von Christa Wolf, auch während der Ausstellung von Thomas Birklein vorgelesen, wurde zum Austausch von Wort und Bild ohne die Eigenheiten der Medien auszulöschen. Der Kontrast von Leuchtbildern in der abgedunkelten Sakristei und den mit Tageslicht beleuchteten Bildern im Hauptraum, kam den unterschiedlichen Raumatmosphären entgegen.

Die Frage nach dem Christusbild, der möglichen Ikone von heute, ist mit den Arbeiten von Akos Birkas in klarer Aussage gestellt worden.

In allen Ausstellungen war die Exklusivität der Reduktion von Kunstwerk und Umfeld zugunsten eines klaren Raumdialoges beabsichtigt.

Die Ausstellung von Günther Uecker, die 1990 unter dem Titel „Kann Fruchtbarkeit auf Asche gründen“ stattfand, überrascht zunächst durch einen ungewohnten Eindruck: der gewohnte Nagel fehlt. Die Geheimnisskulptur von 1982 aus Papier, Tuch, Kordel und Holzpfeilen auf dem Boden liegend, vom Lichtstrahl dramatisch aufbereitet, und der an die Wand der mittleren Chorapsis gelehnte – 7 x 8 m große symbolträchtige Sturz von 1983, machten aus der Halle einen Sakralraum. Uecker platzierte seine Arbeiten an die Stelle des nicht mehr vorhandenen kirchlichen Interieurs. So wurde der Sturz zum imaginären Altar uminterpretiert. Für Uecker war St. Petri ein Lichtinstrument, mit dessen skulpturaler Leere er umzugehen wusste. Durch sein künstlerisches Werk machte er diesen Raum erst oder wieder zur Kirche.

Hermann Nitsch errichtet im Chor eine Altarinstallation, wo in roter Farbe und Blut die Passion und Passionen über Leinwände laufen. Ein Dreiflügelbild mit Aufsatz und Bodenbild ist das Ziel: an vielen Stationen labormäßig zubereiteten Tischen vorbei. Davor Tragbaren mit liturgischen Gewändern belegt, die auch mit Blut und Farbe beschmiert sind. Die Tatsache, dass Blut tatsächlich im Kirchenraum ist, scheidete die Geister. Opfer und Tätersituation in einem. Bilder sind ausgestellt, die aus Opferhandlungen entstehen und als Relikte daran erinnern. Kunst wird zelebriert wie ein Gottesdienst. Kunst ist Religionsausübung. „Wenn ein Künstler, und vor allem wenn ein Künstler von der Sakralisierung der Kunst, von der Sakralisierung des Daseins spricht, müsste es die Erfüllung eines Traumes sein, in dieser Kirche auszustellen“ sagt Hermann Nitsch in einem Gespräch in St. Petri.

Der Versuch auf Fragen Antworten zu erhalten und die Suche nach gesetzmäßigen Faktoren hatten verschiedene Gesichtspunkte:

1) Entstehen durch Einwirken des Kirchenraumes nachweisbare Abweichungen vom persönlichen Stil des Künstlers und vom Zeitstil? Hat die Situation „Kunst pro St. Petri“ Anteil an der Stilentwicklung?

2) Unter welchen Voraussetzungen wird die Zusammenarbeit beider Partner fruchtbar? Bewirkt gerade die Spannung bei der Begrenzung einer gestellten Aufgabe eine Steigerung der künstlerischen Erfindung, oder wird dies eher erreicht durch das Vorwiegen völliger Harmonie?

3) Wie weit war der Auftrag oder die Aufforderung Voraussetzung für die Entstehung eines Kunstwerkes überhaupt? In welchem Grade konnte von der vorgegebenen Kirchenarchitektur aus ein vorhandenes Kunstwerk ausgewählt und einfach ausgestellt werden. Das Neue bzw. das Kunstwerk war dann ,,Kunst pro St. Petri“ – eine Kunstbewegung von „Kunst auf Kunst“.

4) Wie stark können sich amtskirchliche, religiöse oder politische, als strikte Forderungen auftretende Einflüsse als ein Missbrauch der Kunst auswirken? – Und umgekehrt?

5) Bringt das Kunstwerk selbst den Nachweis an mehreren Orten gleiche Wirkung zu erreichen? Wie stark ist der Kontext Kirche?

6) Wie weit kann Kunst (bildende Kunst) in einer multifunktionalen Citykirche – ohne Gemeinde – gehen, wenn sie die Zeitströmungen des unmittelbaren Jetzts, ihre Autonomie und ihre Qualität in die Diskussion bringt? Wo beginnt die Schmerzgrenze und wo hört sie auf?

7) In welchem Verhältnis, in welchem Grad der unbewussten und traditionellen Anerkennung stehen die Bereiche Musik, Literatur und Gottesdienst zur bildenden Kunst, zur Gegenwartskunst?

8) In welchem Verhältnis stehen Regionalismus und Internationalismus, wenn es sich um Kunst im Kirchenraum – eben „Kunst pro St. Petri“ – handelt?

9) Kathedrale und Baracke, Priesterschaft und Volkskirche, Sonntagsgottesdienst und Kirchentage auf der einen Seite und Palast und Hütte, Vermittlungsapparat und Besucher, Vernissage und ,dokumenta‘ auf der anderen Seite: Kunst und Kirche, zwei im gleichen kippenden Boot der Hierarchien? Praktizierte soziale Gefälle von Arm und Reich?

10) Enthüllt sich das Kreuz als Kunst? Ist die Kunst ein einziges Kreuz der Säkularisation und sonst nichts?

11) Plädieren beide – Kunst und Kirche – nun für das verbindende, aber unverbindliche Ästhetische, entgrenzen sie sich damit in fleißiger Vehemenz von ihrem Kern?

12) Wo bleibt der Gläubige? Wo bleibt der Künstler? Wenn das adäquate gezielte Konzept fehlt und die lockere Spielwiese der Beliebigkeit dominiert, besteht dann die Gefahr, dass die Auseinandersetzung zwischen Kunst und Kirche zu christlicher Unredlichkeit oder künstlerischer Anbiederung degeneriert?

13) Gibt es überhaupt Konkurrenz zwischen Kunst und Kirche? Sind es nur verschiedene Sichtweisen und Vereinnahmungen von Theologen und Kunsthistorikern auf Kunst?

14) Kunst/Kirche sind auf dem Wege inflationär und austauschbar zu werden. Ist da Kunst und Kirche in ihren „qualitativen“ Ansprüchen, in ihrem Kern wieder gefragt?

15) Werden vielleicht Kunst und Kirche, Religion usw. durch andere Sinnfindungen und Werte ersetzt? Wo stehen die Naturwissenschaften in diesem Zusammenhang?

16) Fragen über Fragen – und nur vage Antworten. Oder keine?